今回は、たまたまネットサーフィンをしていたら見つけた、新たな保存期CKDにおける腎機能の評価法であるLong term eGFR Plot : LTEPについて、知り得た情報を交えてご紹介できればと思います。

といっても、臨床工学技士である筆者、保存期CKDなんてのは本当に門外漢です。

なのでどこまで解説出来るのか、ちょっと不明瞭なところがありますが、良ければお付き合いください。

では行きましょう!保存期CKDの世界へ!!

sCr?eGFR?何を診るの?

さて、我々臨床工学技士は保存期CKDにはほぼといって良いくらいにノータッチです。

なので、そもそも保存期CKD診療って何を目安に行うのか?というお話から。

と言っても、導入期を経験している読者の方であればご存知の方もいるとは思います。

タイトルにもある通り、保存期診療というのは血清クレアチニンかeGFR:推定糸球体濾過量を診ながら行うものです。

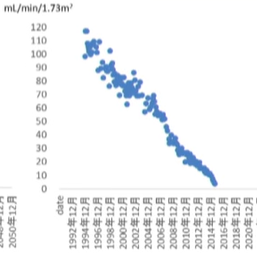

血清クレアチニンの推移というのは、実はとても緩徐なのです。その一例が以下の図になります。

1994年のプロットから始まり、2008年までは上昇は緩徐です。しかし、その後は指数関数的に悪化の一途を辿り、sCrが8を超えた辺りからは腎代替療法を導入することになります。

こんな急に上昇するの!?というレベルで血清クレアチニンの値は推移します。

これでは、今の腎機能状態を正しく反映することが難しくなってしまいます。

そこで登場したのが、eGFR : 推定糸球体濾過量です。

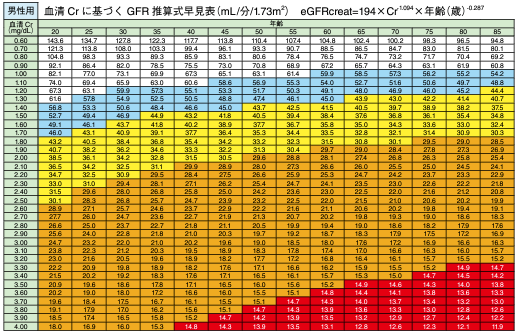

eGFRは下記の公式により求めることが可能です。

$$男性版eGFR(mL/min/1.73m^2)=194×Cr^{1.094}×年齢(歳)^{-0.287}$$

$$女性版eGFR(mL/min/1.73m^2)=194×Cr^{1.094}×年齢(歳)^{-0.287}×0.739$$

上記の図からも分かるように、eGFRでプロットすることで、血清クレアチニンとは違い、直線的な低下として視覚的に捉えることが可能です。

これにより、保存期診療では簡便に患者の腎機能の評価が可能となったわけです。

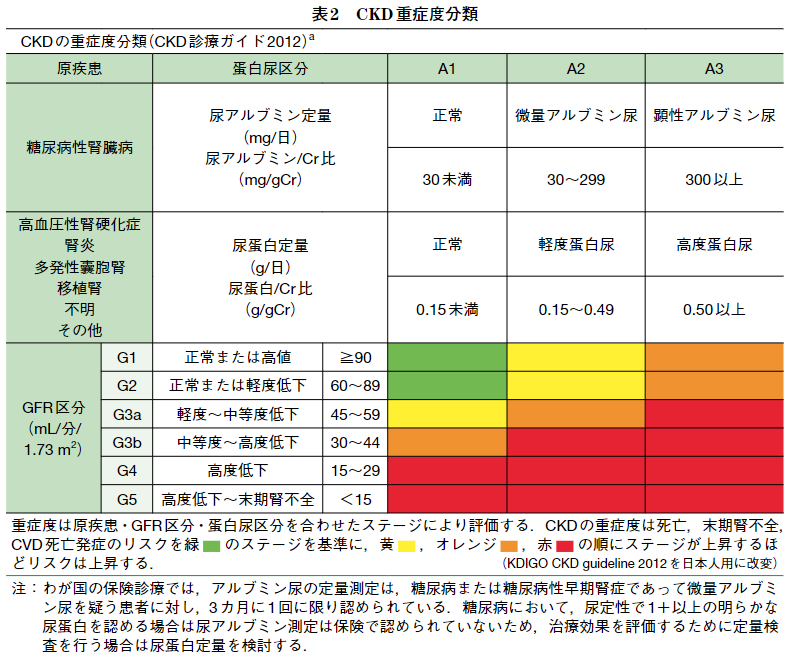

CKD重症度分類とは

保存期診療においては、何もeGFRだけが目安になる訳ではありません。

それを示したのが、CKD重症度分類と言われる図表になります。

この図表はCKD診療ガイドライン2024からの引用ですが、ここにもある通り、尿中アルブミンや尿中タンパクの有無も勘案し、eGFRを診て診療を行う訳です。

上記の2つの表は男性と女性におけるeGFRの簡易判別表です。この年齢でこの値であれば、G●という風に簡単に評価することが可能です。

白はG1+2、水色はG3a、黄色はG3b、橙はG4、赤はG5となります。

今回のガイドライン改訂により、これまでG5は末期腎不全(ESRD)であったのが「高度低下~末期腎不全」と名称が変更になっています。その根拠として、これまではG5で直ちにRRT:腎代替療法の導入であると考えられていたのが、実際にはeGFR 5.5mL/min/1.73^2での導入がなされていた。という報告に拠ります1)。

長期保存的加療がなされており、コントロール良好症例においては、必ずしも即RRT導入とはならないということを肝に銘じなければなりません。

eGFRをどのように診るか

我々臨床工学技士もそうかもしれませんが、検査データは普段直近3カ月、長くても半年程度しか振り返らないのではないでしょうか。

この患者のアルブミン変動は~。BUNが高かったり低かったりで偏食なのかな~。クレアチニンが高いけど、何か運動でも始めたのかな~?などなど。

それと同様で、電子カルテの仕様にもよるかもしれませんが、検査項目は割と直近しか見ることが出来ません。

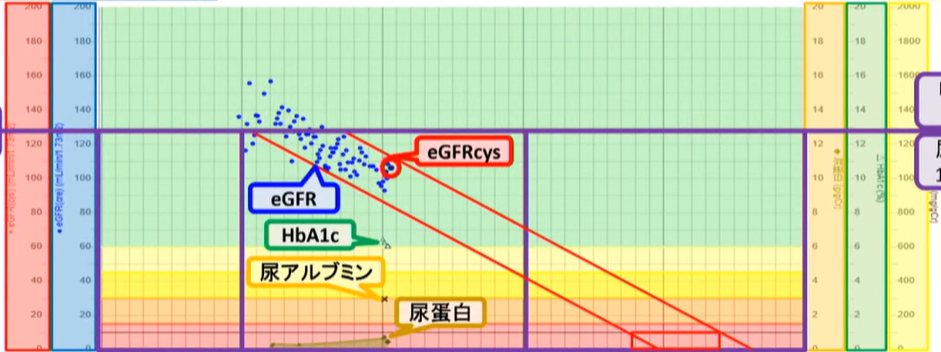

そうなると、eGFRの推移=傾きを伺う事が難しくなります。そこで考案されたのがLTEP:Long term eGFR Plotです。

上記の様に、超長期のトレンドデータとしてeGFRを診ることで、何年後にはeGFRが10を切り、透析やPDなどのRRT導入になるかの目途を立てることが出来ます。

透析導入には、CKDでの長い道のりがあります(急性腎障害:AKIでの導入は除く)。

eGFRの傾きを知り、このままだとどの時点で導入なのか。糖尿病に対して治療介入をしたら、どのように傾きが上向き、導入までの期間が延びたか。その部分にフォーカスを当てて治療にあたることが、今後は必要なのではないでしょうか。

年間だけでeGFRを診ると安定している様に見えるデータも、LTEPで経過を負うことで、直線的に低下していることが見て取れるなど、どのような治療戦略を取ればいいのかが一目瞭然となるのです。

経済効果

さて、新技術にはコストが付き物です。但し、このLTEPはそこまでコストのかかる代物ではないようです。

そして本題の経済効果について。

透析には、年間約500万円/人のコストが掛かっています。透析人口を考えると、総額では1兆円を超す一大医療群なのです。その為、国は躍起になって透析医療に対するコストを抑えようとして来ています。

そこでLTEPは本領を発揮します。

LTEPでeGFRの低下を可視化し、その他にも尿蛋白やアルブミン尿、A1cの値を可視化することで、どの時点でどのような治療介入をすべきなのかがはっきりします。

これにより、SGLT2阻害薬と同様に、透析導入までの期間を延長することが出来ます。年間500万円の費用を、例えば5年間伸ばしたとしましょう。その総額は2500万円です。本来掛かるはずだった透析医療費を、国としてはそれだけ抑えることが出来たというのは大きいかもしれません。

何より患者のQoLも向上します。通院透析をすることは、それだけ患者のQoLに響きます。

より効率的な医療は患者のQoL向上とともに、国の医療費削減に大きく貢献することでしょう。

あとがき

今回はちょっと趣向を変えまして、保存期腎不全診療における医療DXとでもいうべき、Long Term eGFR PlotであるLTEP(エルテップ)をご紹介しました。

いやー便利なツールもあるもんですね。こういうのがもっと普及して、医師の働き方改革や診療の効率化に繋がればいいな。と筆者は思ったりします。

ただ、僕ら臨床工学技士が関わることが無いのが少し残念ですね(面白そうだから)。

さてさて、今回は短めの記事でしたがいかがでしたでしょうか。楽しんでいただければ幸いです。

ではでは~

1)中井 滋,他.日透析医学会誌 42:1–45,2009.

2)Long term eGFR plot慢性腎臓病・糖尿病診療支援ビューア;医療情報連携App Comlavie

コメント