さてさて、今回はまたまた栄養関連の記事になります。

2024年診療報酬改定で、栄養評価について、「GLIM基準を用いるべし。」という文言が加わったことはご存知でしょうか。

これを用いるべし。となったのは透析室ではありません。

しかし、透析において栄養評価は欠かすことのできないアセスメント項目であります。

その為、今回の診療報酬改定を機に、学習する機会を設けてもいいのではないでしょうか。

という訳で、今回はGLIM基準を解説しましょう。

では行きましょう!!世界基準の栄養評価の世界へ!!

そもそもGLIM基準とは

さて、もしかしたらすでにご存知の方もいるかもしれませんが、今一度復習を。

GLIM基準は世界標準の栄養評価基準として認知され、日本でも日本栄養治療学会(JSPEN:Japanese Society for Parenteral and Enteral Nutrition Therapy)が普及・啓発活動を行っているものです。

今回はこのJSPENのロビー活動が功を奏した形になるのでしょうね。いいことです。

さて、GLIMが何の略かというと、Global Leadership Initiative on Malnutritionの略です。

まぁそのまんまです。特に解説の仕様がありません(笑)

GLIM基準の活躍の場は、今回の診療報酬では回復期リハビリテーション病棟に限られています。

しかし、だからといって透析で使わなくてもいい理由にはならないでしょう。そこに気を付けましょう。

これまでの栄養スクリーニングとの違い

GLIM基準は、従来の食物摂取不足による低栄養に加え、医療施設における疾患関連性低栄養も考慮されており、低栄養の診断及び栄養治療における世界標準の基準、“世界の共通言語”となることが期待されています。

これまでは、病棟での栄養評価スクリーニングツールとしてはSGA:Subjective Global Assessment主観的包括栄養評価によりアセスメントを行ってきました。

しかし、ESPEN(欧州臨床栄養学会)、A.S.P.E.N.(静脈経腸栄養学会)、PENSA(アジア静脈経腸栄養学会)、FELANPE(南米栄養治療・臨床栄養代謝学会)による議論などを経て、2018年にGLIM基準による栄養不良(低栄養)の定義が策定されました。

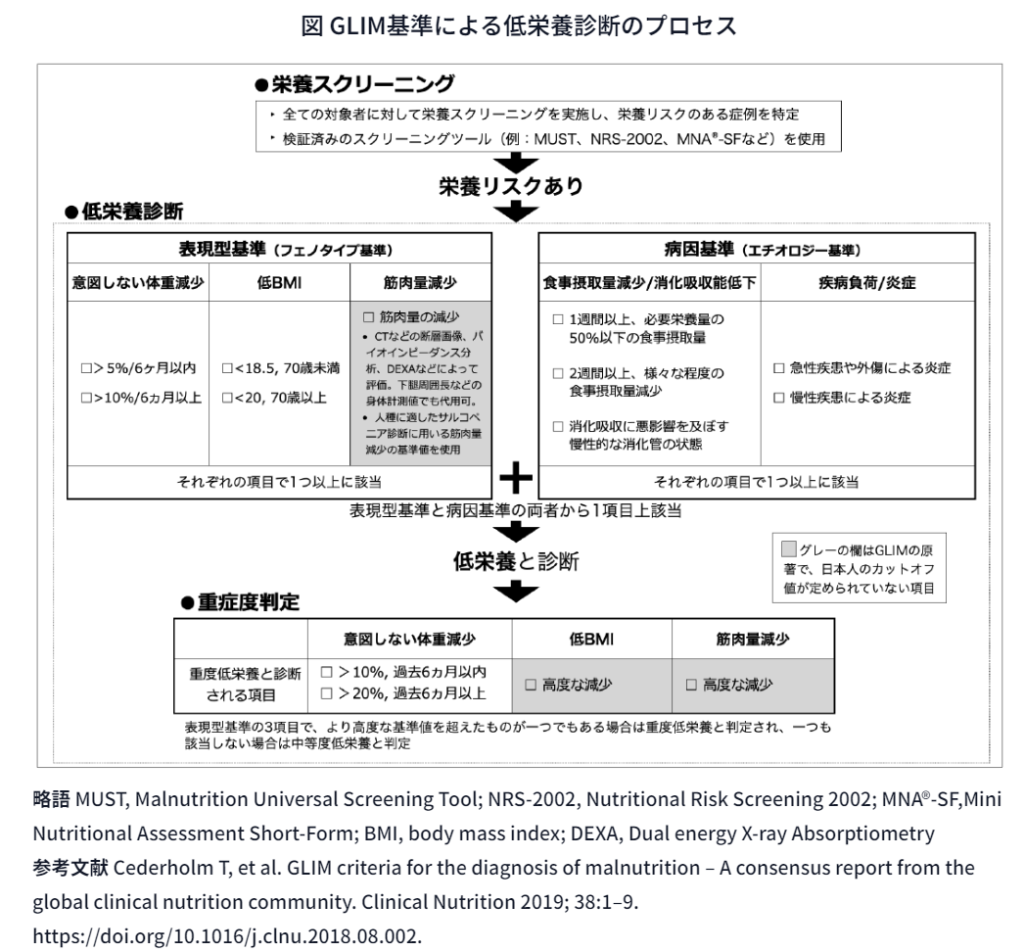

GLIM基準は表現型(体重変化、BMI、筋肉量)と病因によって診断されるものです。

これらにより、より正確に低栄養患者を掬い上げる事が可能となりました。

どのように評価、診断を行うか

肝心のGLIM基準による評価・診断ですが、普及・啓発活動を行っているJSPENが詳しく解説を載せています。

上記はJSPENに掲載されているフローチャートです。

このチャートを見るにつけ、あることに気付いた方もいるかもしれません。

実は栄養評価にアルブミンは関係が無くなっています。

表現型(体重変化、BMI、筋肉量)と病因によるフローチャートなので、透析で言えば、どちらかというとnPCRやGNRIが当てはまるかもしれません。また、筋肉量の評価という意味では%CGRもそうかもしれません。

そしてアセスメントで引っかかった患者に対して、体重減少、低BMI、筋肉量減少を勘案し診断します。

筋肉量の減少具合は、透析ではBIA法がお馴染みですね。MLT50やInBodyなどを使うことで、簡便に測定可能です。

エチオロジー基準は難しい所で、患者の体重増加トレンドを見ていくしかないかもしれません。その上で、DWのトレンドを確認し、食事摂取に問題が無いか、急激なDWの減少はないか?などを見る必要がありますね。

透析患者においては、表現型でほとんどの患者が引っかかるのではないか?と思いますが、どうなんでしょう。これから学会での応用発表も増えるかもしれないので、少し期待ですね。

あとがき

さてさて、今回は新たなGlobalな栄養評価基準であるGLIM基準について解説してみました。

といっても、ほとんどJSPENに助けられたのは言うまでもないです。ほとんど突っ込む余地がないからです。

なお、フローチャート内でグレーの部分は人種による違いがあるかもしれないという事で、日本では未だグレー評価ということらしいです。しかし、これからNRI-JHの応用やBIA法による知見が蓄積すれば、いずれアジア版ともいえるALIM基準ができるかもしれませんね。期待大です。

では今回はささっとここらへんで。

ではまた~

1)日本栄養治療学会(JSPEN:Japanese Society for Parenteral and Enteral Nutrition Therapy)

コメント