おはこんばんちはなわ

今回は、たまたま第69回日本透析医学会 学術集会・総会の抄録を見ていた時に見つけた食欲調査票という指標について勉強したいと思います。

ここまでしつこく栄養評価について勉強している臨床工学技士も相当珍しいのではないか。という自負があります。だって本来、ここら辺の調査って看護師の業務の範疇だと思うからです。

ま、でも趣味でしてるからいいんですけどね。

では行きましょう。食欲評価の世界へようこそ。

CNAQ-JとSNAQ-Jとは何か

筆者も今回取り上げる指標はお初にお目にかかります。

そもそも、痒みの評価同様、食欲調査票も主観に拠るところが大きい調査票です。

しかしこれ、しっかり解析されて、調査結果で統計学的有意差も出ているようなのです。いやー凄いですね。

と、ちょっとばかし本題から脱線しましたんで話を元に戻しましょう。

元々の食欲調査票はCNAQ(仮称、シナック)から始まっています。

これは海外で広く使われている食欲調査票のようで、正式名称はCouncil on Nutrition Appetite Questionnaire scoresと言います。各単語の意味ですが、

- Council of :評議会の

- Nutrition :栄養

- Appetite :食欲

- Questionnaire :アンケート

- scores:スコア

ここに-Jが付いたバージョンが、日本語版、という意味で使われています。

で、じゃあSNAQ-Jってなんやねん。となるんですが、これは簡易版食欲調査票ver.日本版のようです。正式名称はShort.Nutrition Appetite Questionnaire scores for Japan

となります。以上がCNAQ-JとSNAQ-Jの概略になります。

どのような評価項目なのか

さて、調査票、もといアンケートというからには、何かしら選択項目があるのでしょう。という訳で探しましたよ調査票。

これ、実は「厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合事業) 分担研究報告書」で報告されている、立派な公の研究なんですね。

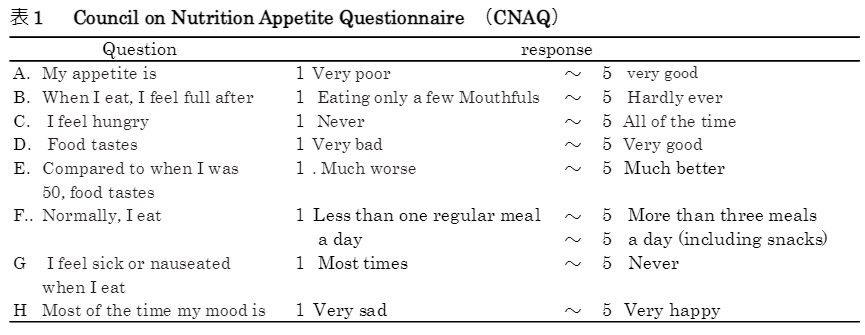

元になる英語のアンケート内容は以下の通りです。

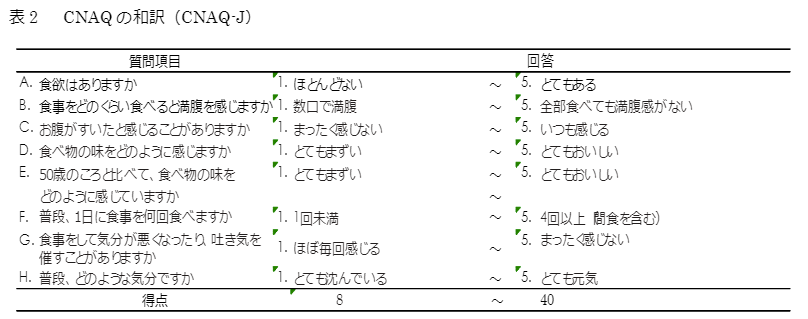

これをそのまま和訳したバージョンがCNAQ-Jという訳で、以下がその和訳版です。

調査項目は全8項目、段階は5段階評価です(5段階の順位尺度(リッカート尺度)。全40段階の尺度で評価を行う訳ですが、8項目、5段階の回答番号の合計を指標に、8~16点を「食欲不振のリスクがあり、栄養相談の必要がある」、17~28点を「しばしば再評価すること(要経過観察)」、29以上を「現段階で問題なし」として評価するとしています。

SNAQ-Jは上記8項目(①食欲はありますか(以下、食欲)、②食事のとき、どのくらい食べると満腹を感じますか(満腹感)、③お腹がすいたと感じることがありますか(空腹感)、④食物の味をどのように感じますか(食物の味)、⑤50歳のころと比べて、食物の味をどのように感じていますか(50歳と比べて)、⑥普段、食事を1日何回食べますか(食事回数)、⑦食事中に、気分が悪くなったり、吐き気を催すことがありますか(吐き気)、⑧普段、どのような気分ですか(普段の気分))から5項目を除外し、「食欲」、「満腹案」、「食物の味」、「吐き気」の4項目で評価するとしたものを読んでいます。

どう評価したのか

さて、研究報告書には色々と小難しく?書いています。

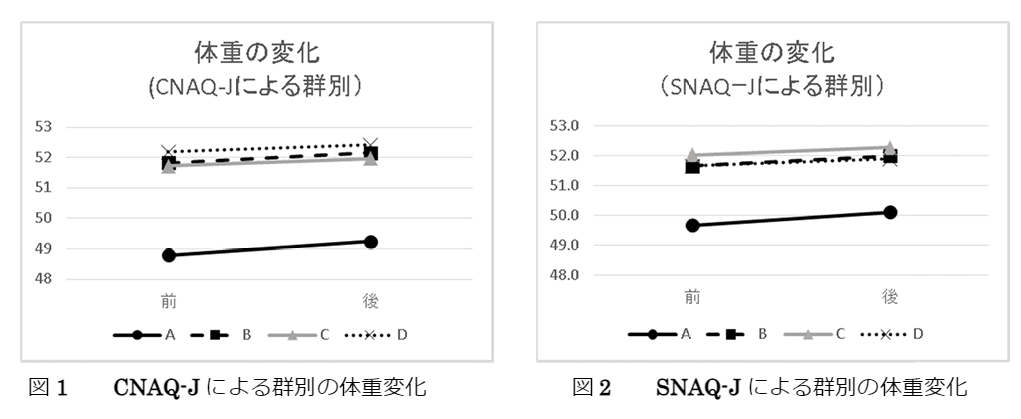

内容としては、CNAQ-Jの得点より、調査前後ともCNAQ-J得点が28点以下群(以下、A群)、調査前28点以下、3ヵ月後29点以上に好転した群(以下、B群)、調査前29点、3ヵ月後28点以下に低下した群(以下、C群)、調査前事後とも29点以上の群(以下、D群)の4群にカテゴリー化して、体重、BMIの前後比較を行った。とあります。

この調査はあくまで非透析患者を対象に行っている為、体重やBMIで評価を行えていますが、透析患者で体重評価は難しいですね。BMIもどうでしょうか。後体重(以下、IBW)での評価も、必ずDWに到達しているという保証はないので、難しいかもしれませんね。

しかし、BUNの上昇によりタンパク質の摂取量は推し量ることが可能ですし、PCRでも同様です。

PCRについては下記の記事で解説もしていますので、よければ御参照下さい。

調査結果

CNAQ-J、SNAQ-J共にD群が最も成績が良く、体重・BMI共に増加が認められています。

調査結果はあまりにも統計学用語が多いので、ブログで解説するには筆者には難易度が高いです。ただ言えるのは、CNAQ-J、SNAQ-JでD群が一番体重やBMI増加幅が多く、A群ではCNAQ-Jでは増加に有意差が出ましたが、SNAQ-Jでは有意差は出ませんでした。

調査後のアンケート結果でも、A群とD群では、有意差を以て3kgの体重差が認められる結果となっています。

A群については、体重が増加しなかった訳ではないですが、その増加幅は他の群-特にD群と比較し少なかった。というわけです。

よって、高得点取得群は、良好な栄養維持群と見なすことが出来る。という訳です。

結論

高齢者を対象に行われたCNAQ-Jですが、元々米国で開発されたこともあり、構造的なモデルには適合しなかったことからSNAQ-Jが開発されました。

両調査票で、外部基準として体重、BMIを用い妥当性を評価した結果、安定的に食欲を維持している対象群(D群)は低食欲群(A群)と比較し、有意に体重、BMIも高く、また、3カ月後の調査でも優位に増加していた。とあります。A群は3カ月にわたり、体重、BMI共に低い値を維持していました。

以上の結果から、CNAQ-J、SNAQ-Jは日本人高齢者の食欲を評価する調査票として有用性があると考えられます。

あとがき

さてさて、今回はCNAQ-J、SNAQ-Jという食欲調査票について解説してみました。

世の中いろんな基準や調査があるものですね。ちゃんと統計学的解析に耐えうるのだから、主観もバカにできません。

さて、この調査票は血液透析患者にはどう適応できるのでしょうか。週初めの体重増加が多い患者?それとも高BUN患者?DWの増減でしょうか?色々と夢は広がりますが、69th JSDTでもこれを扱った口演があるようなので、時間が許せば拝聴しに行きたいと思っています。

では今回はこの辺で。

ではまた~

1)渡邊 裕 , 徳留 裕子 ; 高齢者を対象とした日本語版食欲調査票(CNAQ-J)の信頼性および妥当性の検討 ; 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合事業) 分担研究報告書

コメント